Dispositivos de riesgo previsible:

Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, existe la obligación de adoptar medidas de autoprotección, para todas las actividades contempladas en el anexo I del mismo.

La persona titular de la actividad es la persona física o jurídica que explota el establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollan las actividades será el responsable de que se elabore, se implante y se mantenga actualizado y operativo el plan de autoprotección y/o seguridad, así como las correspondientes tramitaciones administrativas.

Y estas medidas de autoprotección en la inmensa mayoría de los casos, están compuestos por estos dispositivos de riesgo previsible.

Definición de dispositivos de riesgo previsible:

Un Dispositivo de Riesgo Previsible es el conjunto de medios y recursos tanto humanos como materiales para proporcionar atención sanitaria urgente y soporte vital en circunstancias que impliquen acontecimientos públicos especiales, tales como acontecimientos culturales, actos religiosos, actos deportivos, sociales, acuáticos etc.

Estos dispositivos, pueden ser realizados por:

- Protección Civil.

- Cruz Roja.

- Entidades privadas con recursos medicalizados.

- Servicios de emergencias médicas territoriales públicas.

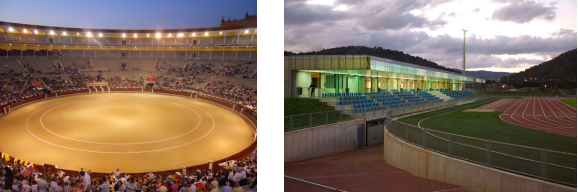

A continuación se puede observar en la imagen un ejemplo de dichos dispositivos.

También se puede entender estos dispositivos como estructuras multidisciplinares sanitarias que garantizan la asistencia individual y las emergencias colectivas que tengan la probabilidad de ocurrir en los eventos multitudinarios planificados.

No existe una normativa legal específica para el desarrollo de estos dispositivos, pero se tiene una referencia concreta a la hora de su elaboración y esta es la Norma Básica de Autoprotección.

La Norma básica de Autoprotección (NBA), dispone de un catálogo que abarca un amplio espectro de actividades, industriales y no industriales, que deberán disponer de un Plan de Autoprotección con el fin de prevenir Ios riesgos, adoptar medidas para su control y definir Ios procedimientos para hacer frente a cualquier situación de emergencia que, a pesar las medidas preventivas adoptadas, pueda llegar a producirse.

Componentes básicos:

En función del tipo de riesgo, habrá un tipo de dispositivo que lo cubra y que estará formado por diferentes componentes.

A continuación vamos a explicar cada uno de estos elementos mínimos que han de disponer.

Puesto Médico:

Está situado dentro del complejo de celebración del evento en dónde se realizan las funciones de valoración, clasificación, diagnóstico, intervención y observación de los pacientes.

Su ubicación física puede ser:

Fija: (Salas de quirófano de las plazas de toros).

Vehículo del soporte vital avanzado: (Solo para la valoración).

Móvil: (Hospitales de campaña).

Se puede dividir el puesto médico en diferentes secciones:

- Zona de recepción y filiación.

- Zona de clasificación.

- Zona de estabilización (importante antes de ser trasladado al centro Hospitalario).

- Zona de observación y seguimiento de la evolución.

- Zona para el aseo y descanso del personal del DPR.

Centro de Coordinación:

Es el lugar físico dentro del recinto del acontecimiento en dónde se llevan a cabo funciones de Control, coordinación y seguimiento de recursos. Se recibe la información y se toman las decisiones adecuadas.

Además, es necesario que todos los recursos estén en continuo contacto con este centro.

Puesto de Asistencia secundaria:

Estos puestos, están distribuidos a lo largo de todo el recinto y su función principal es prestar atención sanitaria según lo requieran los acontecimientos. Está diseñado para disminuir la presión sobre el puesto médico.

Medios y Recursos materiales:

Estos medios y recursos materiales, pueden ser tanto fijos como móviles.

Entre estos medios y/o recursos, podemos encontrar los siguientes:

MATERIAL DEL PUESTO MÉDICO PARA PROPORCIONAR SOPORTE VITAL AVANZADO:

Unidades de soporte vital avanzado móviles: Encontramos la UVI móvil (transporte inmediato del paciente) o vehículos de intervención rápida (no traslada al hospital directamente).

Unidad de transporte vital básico: Transportan al paciente al hospital más cercano y sólo reanimación cardiopulmonar básica como asistencia sanitaria máxima.

Puesto de asistencia secundario: Con material de este puesto, lo que se pretende es proporcionar asistencia sanitaria avanzada.

Equipo sanitario de campo: Entre los materiales y recursos del equipo sanitario de campo, encontramos: Camillas y equipos para soporte vital básico.

Recursos del centro de coordinación: Los recursos del centro de comunicación están compuestos por los dispositivos de comunicación.

Recursos humanos:

En cuanto a los recursos humanos de estos dispositivos de riesgos previsibles, podemos realizar una división entre tres ámbitos:

En primer lugar, en cuanto a la cantidad del personal, debemos tener en saber que es necesario:

- Personal de organización y dirección.

- Puesto médico de triaje.

- Centro de coordinación.

- Unidades de soporte vital básico y avanzado.

- Unidad de transporte.

- Equipo sanitario de campo.

- Unidad de puesto de asistencia secundaria.

En segundo lugar, en referencia a la capacitación personal, debemos de tener en estos dispositivos los siguientes:

Licenciados en medicina.

Expertos en urgencias y emergencias extrahospitalarias.

Técnicos de emergencias.

Técnicos en transporte sanitario.

Etc.

Y por último, en cuanto a la dotación del personal por cada unidad de los dispositivos, los que deben ser, son lo que se enumeran a continuación:

| PUESTO MEDICO | 1 médico. 1 enfermero. 5 o 6 técnicos en emergencia sanitaria avanzada. |

| UNIDAD DE SOPORTE VITAL AVANZADO | 1 médico. 1 enfermero. 1 o 2 técnicos de emergencia sanitaria avanzada. |

| UNIDAD DE SOPORTE VITAL BÁSICO | 1 o 2 técnicos de emergencia sanitaria básico o avanzado. |

| CENTRO DE COORDINACIÓN | Personal no sanitario. Personal sanitario (médicos y enfermeros). |

| PUESTO DE ASISTENCIA SECUNDARIA | Médicos. Enfermeros. Técnicos de emergencias sanitarias. Cirujanos. |

| UNIDAD DE TRANSPORTE | Conductor técnico de transporte sanitario. Personal sanitario de refuerzo. |

Tipos de DRP:

La preparación de un Dispositivo de riesgo previsible, depende de muchos factores. Estos factores, entre otros, pueden ser los siguientes:

Número de personas concentradas.

Motivo de la concentración.

Comportamiento de los concentrados.

Etc.

Si observamos los tipos de dispositivos en función del tamaño, podremos destacar los tres siguientes:

Macrodispositivo:

Gran número de recursos humanos y materiales para satisfacer las demandas asistenciales ante una afluencia esperada de 30.000-100.000 personas. Este dispositivo se establece cuando el nivel de riesgo es muy alto.

Dispositivo intermedio:

Son los recursos humanos y materiales para afluencias medias entre 5000 y 30000 personas.

Dispositivo menor:

Al igual que en los dos casos anteriores, se trata de recursos humanos y materiales para una movilización menor que las de los dos tipos de dispositivos anteriores. Estos dispositivos menores, son para no menos de 5000 personas.

Fase de diseño de dispositivos de riesgo previsible:

El diseño de un dispositivo de riesgo previsible, requiere de un estudio minucioso que implique la selección de los medios, los recursos y la definición de cómo serán usados ante la situación de riesgo prevista.

A continuación, se procede al despliegue de las acciones, durante el suceso del evento. Y por último, se vuelve a la normalidad cuándo haya terminado el evento o en su caso, el riesgo (fase de desactivación).

En este punto, trataremos la fase del diseño de estos dispositivos, que se corresponde con las actividades de recogida de información para la toma de decisiones y la determinación de los recursos a emplear en el evento para el que se está diseñando los dispositivos.

Definición del DRP:

Como hemos mencionado anteriormente, un riesgo previsible en un evento, es aquel que, atendiendo a las características del mismo, tiene probabilidades de ocurrir.

Y por otro lado, un dispositivo de riesgo previsible (DRP), es la estructura sanitaria eventual que se monta para atender acontecimientos colectivos o de masas, donde se concentran gran cantidad de personas, durante un periodo de tiempo concreto y por una motivación conocida.

En nuestro país, se encuentran enmarcados en las Leyes 17/2015, de Protección Civil, y 14/86 de Sanidad y en el RD 2816/82 de Espectáculos Públicos, dando lugar a la elaboración de Dispositivos de Riesgos Previsibles (DRP).

Fase de antecedentes:

En esta fase, también conocida como fase de definición del acontecimiento, se trata de definir las características del acontecimiento. Las tareas que se llevan a cabo en esta fase son las siguientes:

Determinar si el evento es cultural, social, acuático, etc.

Especificar el lugar donde se celebrará.

Establecer los límites geográficos.

Enumerar y conocer las características de superficies e infraestructuras.

Establecerse la fecha, el período de tiempo y el horario.

Establecer el motivo que origina la necesidad de organizar DPR.

Especificar a quién va dirigido.

Establecer el nivel de Riesgo.

Objetivos:

La definición de los objetivos implica una operativa concreta cuya base estriba en la necesidad del ajuste real al despliegue del Riesgo a cubrir.

Objetivos generales de un DRP:

Los objetivos generales de un DRP son los que se enumeran a continuación:

· La identificación de los riesgos asociados para las personas que participan en el evento y para el personal.

· Establecer la coordinación de DPR y los externos de la comunidad.

· Garantizar la asistencia sanitaria, la salud pública y la atención a las emergencias tanto individuales como colectivas en el lugar del acontecimiento.

· Establecer coordinación, comunicación y competencias de los distintos equipos.

Objetivos específicos de un DRP:

Y respecto a los objetivos específicos, encontramos los siguientes:

· Realización de un plan asistencial con personal cualificado.

· Asegurar el Soporte vital avanzado, así como la estabilización y traslado a centros hospitalarios útiles en caso preciso.

· Identificar los riesgos más probables.

· Garantizar la asistencia sanitaria avanzada en el interior del recinto del acontecimiento.

· Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria avanzada en un tiempo de respuesta corto cuándo no sea posible acceder con soporte vital avanzado.

· Proporcional soporte vital básico hasta que llegue el vital avanzado del DPR.

· Trasladar a las personas que lo requieran en una unidad móvil medicalizada.

· Proporcionar asistencia sanitaria a emergencias patológicas no emergentes para no saturar centros de asistencia sanitaria avanzada.

· Trasladar a las personas que no requieran una asistencia urgente en una unidad de soporte vital básico para completar el estudio médico en el hospital.

· Disponer de los recursos materiales y humanos adicionales ante una emergencia en un tiempo de respuesta corto.

Marco de competencias en relación con otras instituciones:

En el diseño de un DRP ha de tenerse en cuenta las competencias en cuanto a la realización de las operaciones en las zonas de trabajo. Es posible que exista cierto solapamiento entre los equipos del DPR y los medios y recursos de servicios de emergencia de la comunidad. Es fundamental que este hecho quede convenientemente aclarado entre las autoridades y los responsables del dispositivo.

Cada territorio dispone de un servicio de emergencia que tiene competencias delimitadas en cada campo de actuación. Si se da el caso de un evento que conlleva mucha multitud, es probable que estos servicios locales sean incapaces de tener capacidad operativa suficiente para poder responder de forma eficiente a la emergencia.

De ahí surge la necesidad de que los dispositivos de riesgo previsible, tengan sus propios medios y recursos para que si se da el caso anterior, puedan reaccionar favorablemente. Las competencias de los DRP permiten

garantizar una atención eficaz y adecuada a la emergencia.

Es esencial que se realice un análisis de:

Los servicios públicos de la zona.

El establecimiento de procedimientos de coordinación entre los dispositivos de riesgo previsible y los servicios de la zona.

Este análisis tiene como objetivo, el establecimiento de las responsabilidades legales de cada uno.

Ventajas del marco de competencias con otras instituciones:

- Evita complicaciones posteriores.

- Evita conflictos entre instituciones.

- Evita que se produzcan zonas sin medios.

- Evita duplicidades de funciones.

Es necesario que las competencias de cada quien queden totalmente claras entre autoridades y la dirección del dispositivo.

Análisis de la concentración:

A la hora de realizar una evaluación de los DRP, hay que tener en mente un aspecto sumamente importante relacionado con el mismo, que es el análisis de la concentración.

El análisis de la concentración es el estudio que evalúa los factores que condicionan el evento.

FACTORES QUE SE ANALIZAN:

- Lugar

- Motivo del evento

- Población afectada

- Estudio de riesgo

- Fecha

- Duración

Análisis del lugar:

Se realiza un análisis del lugar dónde se celebrará el acontecimiento, permitiendo conocer las características del terreno, lo cual ayudará a planificar las distintas unidades asistenciales.

Estas unidades, deben estar en el espacio más visible y de fácil acceso del lugar.

Se tendrá en cuenta aspectos como:

Si es un sitio abierto o cerrado.

Los metros cuadrados.

Tipo de lugar (polideportivo, plaza de toros, plaza, etc.).

Análisis de la fecha:

El análisis de las fechas, también aportarán información puesto que según la estación la afluencia será

mayor o menor. Además, el horario también condicionará la provisión de recursos y su Gestión.

Si existen acontecimientos cercanos es posible que los recursos y medios puedan ser utilizados en ambos acontecimientos a la vez.

Duración del evento:

La duración del evento, también es una de los factores que se deben de tener en cuenta. Es por ello que también se debe de realizar un análisis de lo que durara el evento para poder asignar recursos que cubran todo el evento y evitar así que se produzcan problemas como la falta de recursos en puntos clave del mismo. Hay que destacar que la duración del evento muchas veces dependerá de la época del año en la que nos encontramos y la fecha.

Motivo del evento:

El motivo del evento, hace referencia a que dicho evento puede ser por una manifestación, un evento deportivo, un evento religioso, un evento automovilístico, una competición, un concierto, etc.

El motivo del evento es una de los primeros análisis que dé deben de llevar a cabo, puesto que por ejemplo, necesitaremos más personal de seguridad en una manifestación que en un acto religioso, etc.

Población afectada por el evento:

En cuando a la población a la que afecta dicho evento, hay que tener en cuenta el perfil del participante. Los datos que nos permitirán realizar un perfil de participante, son los siguientes:

Datos de perfil del participante:

- Edad.

- Comportamiento.

- Actitud.

- Presencia de alcohol.

- Presencia de drogas.

- Etc.

Una vez que tenemos el perfil de los participantes, es necesario analizar cuáles son los recursos más necesarios en función de los mismos.

A continuación presentamos dos imágenes en las que podemos observar dos perfiles totalmente opuestos de los participantes en diferentes eventos.

Estudio de los riesgos: individuales y colectivos:

El estudio de los riesgos en las inmediaciones del acontecimiento también ha de tenerse en cuenta puesto que en determinadas circunstancias estos pueden potenciar el efecto.

Estos riesgos, se pueden producir durante el evento o por el contrario, derivar de las características del evento.

Identificar los riesgos individuales y colectivos, significa la identificación de los riesgos asociados a los acontecimientos.

En este caso nos centraremos en el aspecto asociado a la probabilidad del suceso, más que a la vulnerabilidad del entorno físico.

Podemos encontrar varios tipos de riesgo:

Riesgos individuales:

Accidentes.

Traumatismos.

Intoxicaciones.

Quemaduras.

Alteraciones psicológicas.

Patologías gastrointestinales, psiquiátricas y cardiovasculares.

Etc.

Riesgos colectivos:

Incendios.

Fenómenos meteorológicos.

Terremotos.

Atentados.

Riesgos químicos.

Etc.

Los riesgos colectivos, afectan a los participantes del evento, sin que estos estén relacionados con el mismo.

Además, existen otros factores necesarios de analizar que son el tipo de local, las instalaciones, las vías de evacuación, el acceso, las vías de comunicación, el clima y la previsión meteorológica, entre otros.

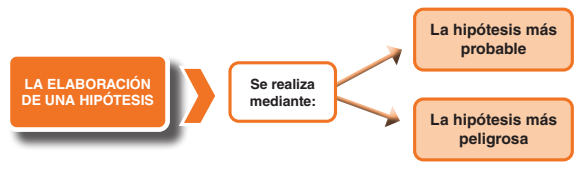

Elaboración de hipótesis:

Una vez que hemos estudiado y analizado los riesgos, debemos valorar los recursos necesarios para poder poner en marcha el dispositivo de riesgo previsible. Esta puesta en marcha del DRP, se hace mediante la elaboración de una hipótesis.

En la elaboración de la hipótesis, se estudia lo que puede ocurrir en estos eventos para posteriormente hacer un cálculo cuantitativo o cualitativo de los medios y recursos necesarios para satisfacer la hipótesis.

Hipótesis más probable:

La hipótesis más probable es aquella que tiene una mayor probabilidad de ocurrir.

Al analizar esta hipótesis, debemos basarnos en los datos históricos y en las situaciones similares. Se evalúa el devenir de los eventos más frecuentes y su valor de incidencia para la población general. Y por último, estos datos, se extrapolan a la estimación del número de personas el DRP.

Resumiendo, esta hipótesis hace referencia a las consecuencias más complicadas que se pueden presentar.

Hipótesis más peligrosa:

La hipótesis más peligrosa es la que analiza el escenario, la materialización de la situación más grave y con las peores consecuencias.

Tiene una probabilidad muy baja de que suceda pero siempre hay que tener la presente y evaluar los recursos que requeriría si se diera el caso y la capacidad de respuesta del DRP ante esa situación. Es una

hipótesis que hace referencia a las consecuencias más frecuentes que se dan en un acontecimiento determinado. Estas hipótesis derivan de acontecimientos pasados sobre el número de personas que acudieron, su edad y patologías crónicas.

El diseño de las hipótesis a veces condiciona que la selección de recursos y medios no sea el adecuado por lo que la importancia de esta fase es muy importante.

Identificación de recursos para el dispositivo de riesgo previsible:

Una vez que ya se han analizado las hipótesis y estimados los recursos materiales y humanos necesarios, se procede a analizar los recursos para el dispositivo de riesgo previsible.

La selección de recursos es determinante y para ello se deberá tener en cuenta la posibilidad de aprovechar los ya disponibles para saber si son aprovechables.

Recursos humanos:

Los recursos humanos de los que disponer son tanto del personal Sanitario como del personal no sanitario.

Es necesario definir…

El perfil de cualificación de cada profesional.

El número de profesionales.

Sus turnos de trabajo.

Y la carga asistencial (al menos dos médicos o enfermeros/día).

Los perfiles, deben definir la formación y la experiencia mínima que debe posee cada uno de los profesionales tanto sanitarios como los no sanitarios. En referencia a la cantidad, dependerá proporcionalmente de la duración y dimensión del evento y del establecimiento del número de trabajadores de cada categoría.

Recursos móviles:

Los recursos móviles hacen referencia a todos los vehículos. Para poder definir los recursos móviles que se precisan, se ha de estimar la necesidad de vehículos de transporte sanitario y de los vehículos no sanitarios. Estos se estimarán en función de las características del terreno o de la actividad.

Transporte sanitario:

1 médico.

1 enfermero.

1 o 2 técnicos de emergencia sanitaria avanzada.

Transporte no sanitario:

Embarcaciones.

Helicópteros.

Patrullas de policía.

Bomberos.

Etc.

Comunicaciones:

Las comunicaciones son los recursos empleados para mantener conectadas las unidades del dispositivo y entre las unidades del dispositivo con instituciones territoriales. Entre los DRP, se establece un sistema de comunicación propio y exclusivo de los mismos. Estas comunicaciones se pueden hacer cara a cara o mediante una radio en directo o un repetidor.

Comunicaciones del DRP:

- Comunicaciones del DRP.

- Radiofrecuencia.

Es un error utilizar un solo método de comunicación. Lo ideal y más correcto es usar ambos de forma complementaria.

¿Qué es la infraestructura?:

Las infraestructuras son los espacios físicos dónde se desarrolla la actividad asistencial.

Para determinar la ubicación de las infraestructuras han de estudiarse en un plano las localizaciones de estos dispositivos, teniendo en cuenta que pueden ser accesibles y fácil de encontrar por parte de la población. Será necesario que éstas estén localizadas.

Se acordará con todas las entidades que colaboren, la ubicación de cada uno de los recursos necesarios para que así los tiempos de respuesta ante un riesgo sea mínimo y asegurarse de la máxima cobertura asistencial. Dentro de la infraestructura, estos puestos de atención deberán estar en lugares muy visibles y de fácil acceso. No debemos olvidar que debe ser estar correctamente señalizados.

Debemos saber que existen dos tipos de infraestructuras:

Infraestructuras permanentes:

Son aquel tipo de infraestructuras que se encuentran y forman parte del lugar en donde se celebra el evento. Ejemplos de este tipo de infraestructuras son:

- Clínicas de plazas de toros y espacios de fútbol.

- Enfermerías en plazas de toros.

- Salas de curas en una piscina.

- Etc.

Infraestructuras temporales:

Son aquel tipo de infraestructuras que se emplean para períodos cortos de tiempo. Ejemplos de este tipo de infraestructuras, son las siguientes:

- Tiendas hinchables de campaña.

- Módulos prefabricados.

- Ambulancias.

- Etc.

Estos puestos temporales se ubican en función de las dimensiones del evento, la extensión ocupada, las zonas de mayor riesgo, las zonas de mayor afluencia y garantizando la entrada y salida de los vehículos de emergencia.

Lo recomendable es que se aprovechen las instalaciones existentes puesto que son permanentes y además cuentan con recursos propios.

Se ha de tener en cuenta también el sentido del flujo de personas para evitar la obstaculización. Las personas irán pasando ordenadamente por las diferentes unidades.

Un inconveniente que suponen los hospitales de campaña es el de precisar de material específico para su montaje. Sin embargo, este soporte es el más rápido y seguro.

Como aspecto positivo los hospitales de campaña hacen posible levantar campamentos para alojar a muchas personas en un periodo corto de tiempo.

Recursos materiales utilizados por los trabajadores de DPR:

Los Recursos materiales son los elementos utilizados para los trabajadores del DPR. Son los materiales necesarios para poder desarrollar su tarea en el momento que convenga.

Los recursos materiales, pueden ser de dos tipos:

Material sanitario:

Es el material necesario para prestar atención medicada durante el DRP. Está compuesto por:

Equipo de oxigenoterapia.

Equipo cardiovascular.

Equipo traumatológico.

Material de curas.

Desfibriladores.

Equipos de monitorización.

Equipos de perfusión.

Equipos de reanimación.

Material quirúrgico.

Bombas de infusión y mediación.

Sueros.

Etc.

Material no sanitario:

Es el material necesario para prestar atención medicada durante el DRP. Está compuesto por:

Equipos de comunicación.

Material de balizamiento.

Material de señalización.

Vestuario de los profesionales.

Documentación de registro y control.

Planificación operativa:

La planificación operativa es el proceso que establece cómo se deben realizar el cronograma y el organigrama funcional y quién es el encargado de hacerlas, así como los mecanismos del funcionamiento DPR.

Cronograma general:

Un cronograma es una herramienta útil que se ocupa de medir las distintas tareas de un proceso en relación con los plazos previstos. Son una guía, una referencia, una ruta a seguir en aras de la consecución de objetivos.

También se le conoce como una lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo y final.

Un ejemplo de un cronograma general de un dispositivo de riesgo previsible, puede ser el siguiente:

| Fase | Dispositivo | Fecha | Horario |

| 1 | Uvi movil1 + ambulancia básica1 | 22/02/2021 | 7:00-10:00 |

| 2 | Uvi movil2 + ambulancia básica 2 | 22/02/2021 | 10:00-13:00 |

| 3 | Uvi movil1 + ambulancia básica1 | 22/02/2021 | 13:00-17:00 |

| 4 | Uvi movil2 + ambulancia básica2 | 22/02/2021 | 17:00-20:00 |

Como podemos observar en la estructura anterior, es necesario que en el cronograma de un DRP, aparezcan de forma obligada la fase del proceso en el que nos encontramos, los dispositivos que dé deben utilizar en cada una de las fases, la fecha de utilización de dichos dispositivos y el horario de uso de los mismos.

El proceso de diseño y elaboración de un cronograma de actividades generalmente pasa por cinco etapas básicas, independiente de la naturaleza del proyecto o de su duración.

Las etapas de elaboración de un cronograma son las siguientes:

- Establecer objetivos y metas del proyecto.

- Establecer tiempos y responsables de cada tarea.

- Definir cada una de las actividades a realizar.

- Definir los recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad.

- Determinar un orden lógico y consecuente de las tareas previstas.

En el siguiente cuadro, podemos observar las ventajas que poseen los cronogramas.

VENTAJAS DE LOS CRONOGRAMAS:

- Focalización de las tareas.

- Mejora de la dirección y el seguimiento.

- Facilita la introducción de cambios.

- Aumenta el nivel de compromiso de los participantes.

- Y optimiza el uso de recursos.

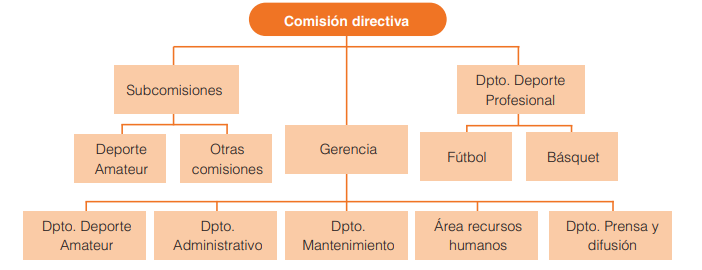

Organigrama funcional:

Un organigrama funcional es aquel que incluye las principales funciones que tienen asignadas los profesionales de un proyecto, además de las unidades y sus interrelaciones.

Es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. Representa la planificación de los Órganos necesarios y sus funciones, además de establecer el funcionamiento y las relaciones internas entre ellos.

En el caso de este tipo del organigrama funcional de un DRP, hay que definir el lugar dónde se han de establecer las distintas unidades asistenciales y su seguridad. Además, los recursos deben estar establecidos de manera que se responda de forma óptima a las necesidades requeridas, desarrollando así, lo que estaba planeado.

Por definición un Plan de Emergencia Exterior requiere la coordinación no sólo de elementos propios al municipio sino de otros ajenos a él. Por esto, resulta necesario establecer “a priori” una organización en emergencias que defina las distintas competencias.

La experiencia demuestra que la intervención en emergencias ha sido defectuosa, en muchas ocasiones, por no estar perfectamente definida la organización de mando, así como las funciones de cada elemento de intervención. Funciones duplicadas, abundancia en cierto tipo de recursos y, simultáneamente, falta de otros, órdenes contradictorias, distorsiones o errores en la información y, otras disfunciones, ocasionan el agravamiento de la situación.

El establecimiento de un Organigrama Funcional y la definición de las funciones de sus componentes tienen como objetivo ineludible evitar todas las situaciones de conflicto que se puedan dar.

Hay que tener especial precaución en la planificación de las vías de evacuación, de manera que los recursos y medios del DPR no obstruyan a la planificación operativa.

Despliegue y ubicación de los elementos:

La ubicación de los elementos en un evento en el que se realiza un DRP, ha de ser estratégica. Para ello, hay que saber y conocer la infraestructura del lugar en el que se va a realizar dicho evento, destacando las salidas de emergencias para que al colocar los recursos y los profesionales lo hagan de tal forma que si se diera el caso de que hubiera que poner en marcha el protocolo de actuación, esas salida de emergencia estuvieran libres y poder acceder a ella de forma rápida y segura.

Además de las salidas de emergencias, es necesario también tener en cuenta la ubicación de las unidades con los profesionales mejor cualificados cerca de los lugares en los que existe un mayor riesgo de que se pueda producir una situación de emergencia.

Todo ello debe de planificarse y especificarse en la fase de planificación con los planos del lugar y barajar varias posibilidades de ubicación y así poder decidirse por la mejor opción de ubicación. Una ubicación que sea fácil de instalar y desinstalar, que sea segura para los participantes y los profesionales, que permita una adecuada evacuación y que permita una buena atención sanitaria, si se diera el caso.

Es por tanto, muy importante estudiar de forma detallada donde se deben colocar las distintas unidades de forma que se pueda facilitar los acontecimientos.

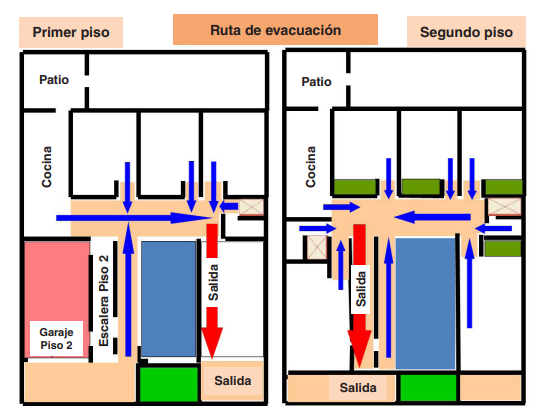

Rutas de evacuación:

Las rutas de evacuación son las distintas rutas trazadas por lo profesionales para que en caso de emergencias, se pueda evacuar a los participantes en riesgo de la forma más segura y rápida posible.

A la hora de planificar las rutas de evacuación de un evento, se han de tener en cuenta la localización de los elementos característicos del evento y posteriormente, señalizarlas de forma correcta. Estas rutas deben estar libres de cualquier tipo de elemento que obstaculice su acceso, además de ser amplias, fáciles de identificar y

estar despejadas siempre.

Normas de régimen interno:

Entendemos por norma, una regla u ordenación del comportamiento dictada por una autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción.

Este término, puede ser utilizado en diferentes contextos. En el caso de los DRP, las normas de régimen interno, hacen referencia a las normas de funcionamiento del dispositivo de una unidad en este tipo de eventos.

Normas de régimen interno de un DRP:

- Asignar un responsable y un sustituto.

- Asignar funciones a cada profesional.

- Asignar turnos y horarios a cada profesional.

- Asignar normas de información.

- Asignar como debe ser la comunicación en el DRP.

- Clarificar los protocolos que se deben conocer y desarrollar.

Estas normas se desarrollan en la fase de planificación y a todos los miembros del DRP les deben de quedar claras y acatarlas, por supuesto.

En la planificación de las normas de régimen interno, debe quedar claro:

- Normas de funcionamiento de las distintas unidades.

- Normas de coordinación y articulación de las unidades.

Protocolos asistenciales y de evacuación:

Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio.

Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones.

También se entiende el protocolo como las normas que definen el comportamiento adecuado en un evento social de cierta formalidad.

En este caso, hablamos de protocolo como norma de actuación consensuada y comprobada mediante el conocimiento científico, para evitar la diversidad de criterios de actuación y unificar el proceder más adecuado.

En el ámbito de Emergencias y/o urgencias son especialmente interesantes los protocolos, puesto que en situaciones en los que se precisa de una respuesta resulta una herramienta útil. Además, mejora la coordinación y eficacia de las actividades que se llevan a cabo, además de proteger a los equipos de asistencia sanitaria de responsabilidades legales.

Un protocolo, se puede aplicar a cualquier ámbito siempre que garantice una buena praxis.

Pero también posee un inconveniente, que es que en estas situaciones, existen disparidad de situaciones y los protocolos no abarcan todas ellas. Un inconveniente en especial está relacionado con los DRP, es decir, debido a las diferentes situaciones que dependen de múltiples factores, se necesita un análisis crítico de las medidas a adoptar que no están reflejadas en los protocolos y entonces surge la duda en si ponerlo en

practico o no.

Situaciones de inadaptación de los protocolos:

- Algunas situaciones no son ajustables a lo estandarizado en el protocolo.

- Porque es una situación nueva.

- Porque los medios y recursos utilizados no se ajusta.

En este caso, los protocolos son las herramientas de trabajo empleadas por el

DRP, y podemos encontrar dos tipos:

- A. Protocolos asistenciales

- B. Protocolos de evacuación

Protocolos asistenciales: Son los protocolos asignados en la fase de planificación para la asistencia médica de los participantes del evento. Este tipo de protocolo está asociado a patologías concretas como lo pueden ser la parada cardiorrespiratoria, síndrome coronario, etc. En este tipo, lo que se desarrolla son las normas de actuación en uno de los casos anteriores. Se establecen las medidas de actuación según la situación y evolución del paciente. Este afecta a médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. Y no afectaría por ejemplo a los encargados del transporte.

Protocolos de evacuación: Su objetivo es establecer las acciones que deben ejecutar los profesionales y participantes en caso de evacuación preventiva o inmediata. Estos protocolos pueden ser “absorbidos” por Planes de Emergencia locales en el caso de la catástrofe a paliar sobredimensione el DPR, es posible que se tenga que desplegar un Plan de Emergencias local. Deben conocerlo todos y cada uno de los miembros del DRP.

A continuación, vamos a describir las normas de seguridad para realizar la evacuación, los tipos de evacuación que se pueden realizar, definiremos las responsabilidades de cada miembro y por último, las áreas que se crean en un protocolo de evacuación de un DRP.

Normas de seguridad del protocolo de evacuación:

Iniciada la evacuación se prohíbe la entrada de nuevo hasta que se dé una indicación contraria por parte del Centro Control de Emergencias.

Todos los vehículos que utilicen los estacionamientos deben hacerlo en posición de salida.

No se permite la salida ni movilización de vehículos de los parqueos, hasta que se dé una autorización del Centro de Control de Emergencias.

La evacuación se realiza utilizando las rutas definidas del edificio.

En caso de que la ruta de evacuación primaria se encuentre obstaculizada, se debe seguir la ruta de evacuación alterna.

La movilización de personas debe realizarse en fila mediante una caminata rápida, sin correr.

Al caminar en pasillos y gradas se debe hacer por el lado derecho, dejando el lado izquierdo para la movilización de los grupos de atención de emergencias internos y externos.

El personal de la Unidad de Seguridad garantizará la apertura oportuna y ágil de los portones eléctricos en caso de suspensión del fluido eléctrico.

El personal de la Unidad de Seguridad garantizará, de forma oportuna y ágil, la apertura de los portones de salida al exterior de los edificios durante el incidente.

La Unidad de Seguridad garantizará que las llaves de los portones y puertas que se utilizarán como salidas de emergencias, así como que las de los paneles de control de la alarma se encuentren disponibles, identificadas y accesibles.

Los controles de acceso automatizados contarán con dispositivos manuales para apertura de puertas.

Todas las rutas de evacuación y los gabinetes de extintores deben mantenerse libre de obstáculos.

La señalización de las rutas de evacuación suele ser por normativa, la siguiente:

A continuación presentamos una imagen en la que se puede observar de forma gráfica la ruta de evacuación de un edificio.

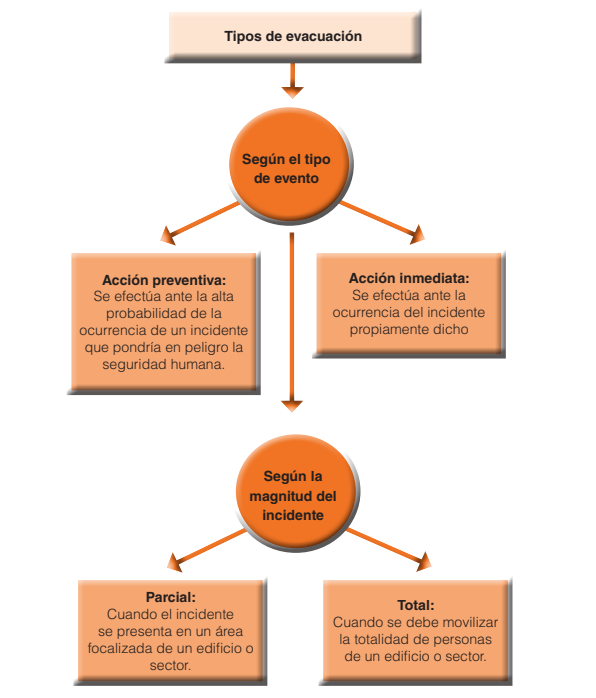

Según el tipo de evento en el que nos encontremos o la magnitud del incidente, se procede con uno u otro tipo de evacuación.

Existen planes de evacuación donde es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contempla el plan de emergencias.

A continuación se puede observar los tipos de evacuación:

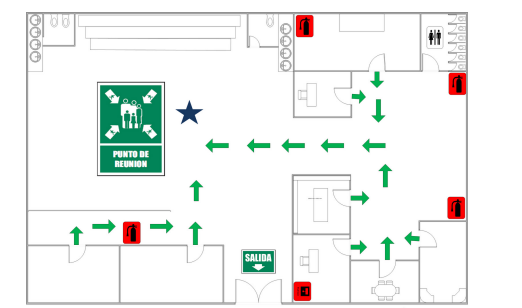

En cuanto a las responsabilidades; el Centro de Control de Emergencias será el responsable de emitir la orden de evacuación y reingreso; los agentes de seguridad, brigadistas de emergencias y evacuación anunciarán y/o iniciarán la evacuación y el reingreso; los brigadistas de evacuación deberán conducir a los participantes hacia los lugares de reunión, siguiendo las normas de seguridad contempladas en el protocolo; los brigadistas de emergencias realizarán la inspección de edificios para asegurar la evacuación total.

En el proceso de evacuación, se establecen las siguientes áreas para efectos de evacuación:

Zona de seguridad: Al interior de los edificios no se establecen áreas o zonas de seguridad. Pueden ser pasillos o entradas o explanadas principales.

Lugar de reunión: Son las áreas finales a las que se conducirán las personas evacuadas (como se observa en la imagen anterior). Pueden ser dentro del recinto o fuera del mismo.

Área de Concentración de Víctimas (ACV): En caso de necesidad, se establecerá el en un lugar que cuente con las condiciones adecuadas para atender a aquellas personas con traumas o algún daño físico y psíquico.

Las rutas de evacuación serán las indicadas en cada recinto en el caso de que el evento se celebre en un recinto cerrado, en el caso de un espacio abierto se señalizaran las rutas definidas en la planificación del DRP.

Coordinación interinstitucional:

La coordinación interinstitucional es una de las bases fundamentales para que el dispositivo de riesgo previsible tenga éxito.

La coordinación es entendida como la acción de conectar medios, esfuerzos, etc., para una acción común, pues bien, la coordinación interinstitucional del DRP, consiste en que todas las instituciones que colaboran en el DRP, realicen acciones, conecten medios y esfuerzos para que esta acción sea llevado a cabo de la forma más correcta y segura.

Cada una de las instituciones debe de tener claro cuáles son sus funciones y responsabilidades para que asiera no interfieran en el trabajo de las demás. Para que se pueda llevar a cabo esta coordinación tiene que haber una base, a la que denominamos comunicación. Esta comunicación tiene que estar basada en la confianza, igual, debe ser activa y asertiva.

Enlaces de interés:

¿Te llama la atención el mundo de las emergencias sanitarias? Entonces no te pierdas el manual MF0362 Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible. ¡Vale la pena!

Si estás interesado, puedes inscribirte en nuestro Pack de Certificados de Profesionalidad: SANT0108 – Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, una formación completa que te prepara para actuar en situaciones de emergencia con gran número de afectados.

También tienes la opción de realizar nuestro curso de Atención Sanitaria en Catástrofes, disponible tanto en modalidad presencial como online. Este curso forma parte del certificado de profesionalidad y te brinda las competencias necesarias para intervenir con eficacia en escenarios de catástrofes y emergencias.

También te podría interesar: