Fase de recogida de información:

La recogida de información es un proceso sistemático que es puesto en marcha de forma coordinada y controlada, para la obtención de datos y/o información relevante acerca de un determinado tema.

La recogida de información, se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos.

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común.

Hay muchas maneras de recolectar información en una investigación. El método elegido, dependerá de lo que se quiere saber. Los métodos más conocidos son:

La encuesta: Es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente.

La entrevista: Es una interacción que involucra al investigador y a un participante en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono o incluso de manera electrónica.

Las pruebas: Es una forma o una tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal, o

para la cual se conoce las respuestas correctas. El desempeño de un participante en una prueba es

comparado contra estos estándares y/o respuestas correctas.

De modo general, los métodos utilizados para la recogida de información más utilizados son los tres anteriores. Pero a estas debemos añadir, en el caso de los planes de emergencias otras como: la búsqueda de informes de emergencias anteriores, investigación en planes de emergencias destacados de la comunidad o incluso del país, etc.

El proceso de gestionar la información requiere tomar decisiones difíciles sobre la necesidad de activar el plan de emergencias, el nivel de activación y los equipos que hay que poner en activo.

Para hacerlo de forma correcta, es necesario que todas las autoridades tengan la información completa y fiel posible de la situación en la que se encuentran. La información que se les proporciona a la dirección del plan, pasa a ser analizada, estudiada y transmitida a la población.

Cuando se procede a la transmisión de dicha información, hay que hacerlo según los protocolos indicados. Estos protocolos, informan de:

- El canal.

- Intervalos de tiempos.

- Forma de transmisión.

- El medio.

- Acontecimientos.

- Datos transmisibles.

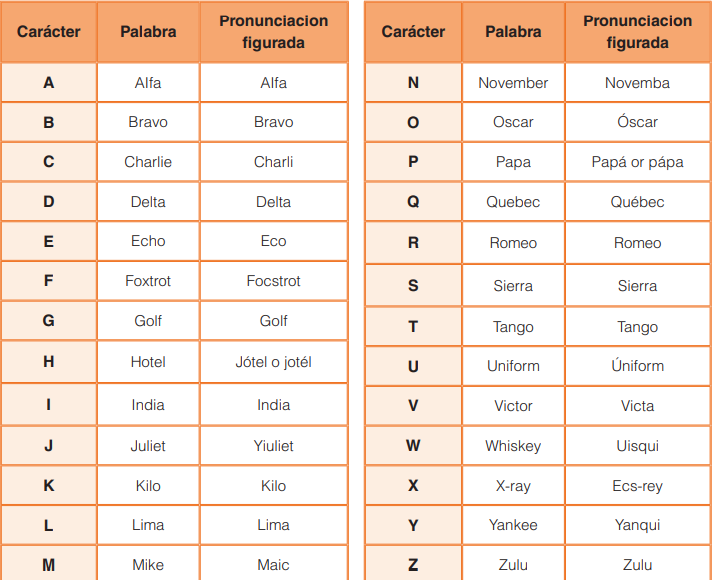

Para la transmisión de la información, muchos servicios de emergencias disponen de un sistema de transmisión codificada. Un ejemplo de este tipo de códigos, es el que se muestra a continuación. Se trata de una imagen del código internacional de emergencias denominado ICAO.

Las características que debe de tener la información en una situación de desastre o de emergencias, son las siguientes:

a) La información debe estar actualizada.

b) La información se tiene que entregar en el momento correcto.

c) La información debe ser selectiva.

d) La información debe ser breve, clara y concisa.

e) Se debe de evitar la confusión o información superflua.

La información antes de ser transmitida, debe de ser validarse y cotejarse antes de ser transmitida.

Como mencionamos en páginas anteriores, esta información acerca de la emergencia, se traduce al plano físico en forma de informe.

Estos informes, contienen la información acerca de la situación en la que se encuentra la zona afectada y es útil para la toma de decisiones y para informar a la población.

Además de las dos utilidades que hemos mencionado en las líneas anteriores, existen otras utilidades que veremos a continuación en el siguiente cuadro.

Otras utilidades del informe:

Establece una forma única de recogida de información.

Genera un registro para analizar las responsabilidades sobre la situación.

Proporciona datos para realizare estadísticas sobre los sucesos catastróficos.

Es la base de elaboración de información para su posterior transmisión a la población.

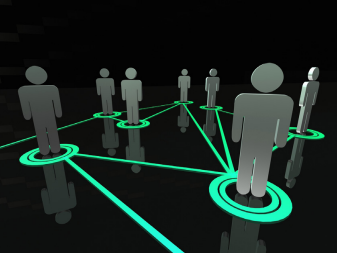

La información recibida por la dirección o la gerencia del plan de emergencias, se debe transmitir a los siguientes órganos:

- Entidades de protección del medio ambiente.

- Personal de intervención y actuación.

- Medios de comunicación

- Autoridades públicas

- Población

Toda la información que se recibe, se centraliza en el centro de control de la información. El objetivo es conseguir una coordinación adecuada entre todas las personas que participan en la situación de

emergencia y conseguir una mayor fluidez en la transmisión de las órdenes de actuación.

En cuanto a la clasificación de los informes, pueden atender a varias variables, pero por lo pronto vamos a explicar aquellos tipos de informes según la información que contienen:

Informes previos a la catástrofe: La información que contiene está relacionada con un acontecimiento con consecuencias inmediatas. Sirve para declarar la situación de alerta y se requiere una validación de la información para garantizar que no se trata de una falsa alarma.

Informes técnicos: Este lo realiza el personal que forma parte de los grupos de actuación e intervienen en el

desastre. Estos grupos tienen a una persona responsable de la elaboración de dicho informe. La información que contiene tiene que ver con su ámbito de actuación.

Informes de situación: Resume toda la información importante acerca de la gravedad de la situación. Son informes que necesitan estar actualizados constantemente a medida que se va evolucionando en la

situación.

Informes de comunidad: Los elaboran los gestores de emergencia. Su objetivo es informar a la población de la situación e intentar evitar situaciones e histeria y/o ansiedad, nerviosismo, incertidumbre, etc.

Los datos que deben de tener todos estos informes mencionados son los siguientes:

Identificación del lugar de la catástrofe.

Evento ocurrido.

Calcular las consecuencias humanas, de infraestructuras, de viviendas y del cálculo económico.

Establecer los recursos y medios necesarios.

Registrará las medidas adoptadas.

Valorar las necesidades futuras.

Informar del nivel de desastre según la capacidad de respuesta.

Observaciones.

Identificar la persona encargada de elaborar el informe.

Y por último, exponer la fecha y hora de su elaboración.

Organización de la información:

El objetivo de organizar la información, es destacar lo más importante de lo secundario. Para conseguir este objetivo, la información recibida, se analiza y posteriormente organiza.

Encontrar, organizar y presentar la información son tareas que cualquier profesión debe conocer. Es importante saber eliminar la información inútil o repetida, organizar la información restante, y presentarla en un formato lógico y atractivo.

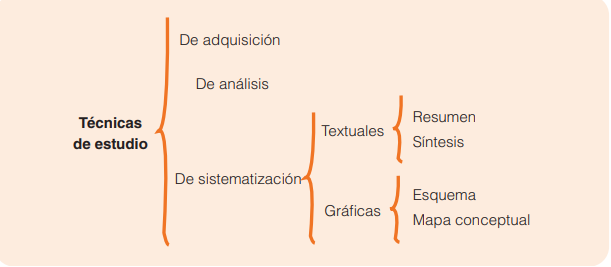

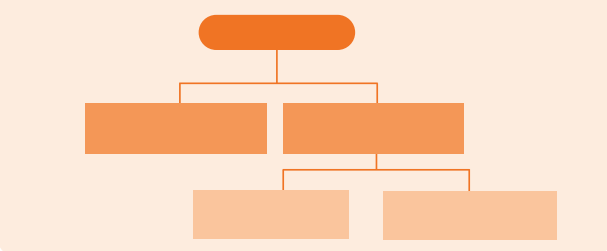

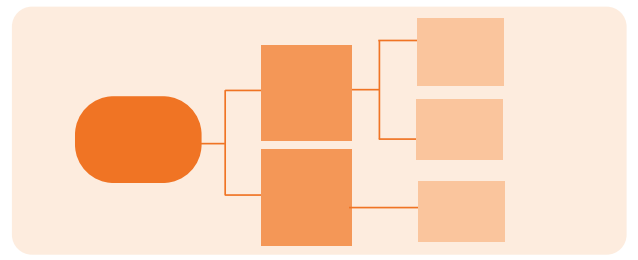

Las formas de organización de la información más conocidas son:

- Esquema Cuadro comparativo.

- Cuadro sinóptico.

- Diagramas.

- Mapa conceptual.

- Resumen.

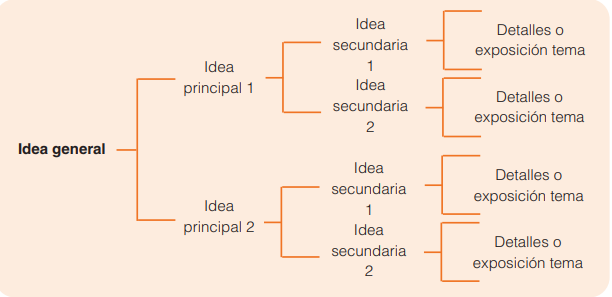

El esquema:

Es una consecuencia del subrayado, los subtítulos, las notas al margen y/o la toma de apuntes. Permite expresar en síntesis las ideas principales y destacadas relacionadas con las secundarias. También ofrece una clara estructura visual óptica de las ideas presentadas por orden y según su importancia, profundizar en los contenidos y fijarlos mejor en nuestra mente.

El cuadro comparativo:

El texto comparativo muestra cómo dos o más personas, lugares o cosas son iguales o diferentes. Establece niveles, aspectos de un tema a los que se le aplica relaciones de similitud, de diferencia, de contraste, de jerarquización.

| Método | Semejanzas | Diferencias |

| DACUM (Designing a Curriculum) | Hace uso de la MATRIZ DACUM, grupo de expertos, lluvia de ideas, facilitadores, así mismo del mapa de tareas | DACUM establece las tareas y funciones a diferencia de AMOD |

| AMOD (A model) | Los tres diversos métodos hacen uso de la MATRIZ DACUM | Reparte las tareas, pero después define en que orden se deben ir cumpliendo |

El cuadro sinóptico:

En él las ideas aparecen clasificadas por niveles o rangos. Estas relaciones se representan, mediante llaves, corchetes, flechas, etc. Se trata de una síntesis diagramada que permite la fijación visual del lugar que ocupan los conceptos en el total del tema.

El mapa conceptual:

El mapa conceptual se basa en la asociación de ideas es más elaborado y complejo Un mapa conceptual contiene los siguientes componentes:

- Términos conceptuales.

- Conectores.

- Proposiciones.

Los diagramas:

Son variantes del esquema que dan absoluta prioridad al aspecto grafico sobre el texto.

El resumen:

Es la condensación selectiva de un texto que detalla los aspectos básicos del contenido y usa básicamente las expresiones del autor. Cuando al resumen se incorporan observaciones y explicaciones personales que no corresponden al texto, se tiene un resumen comentado.

Estos son las formas de organizar la información más conocida, pero en el caso del plan de emergencia, se realiza un informe en el que se combinan varias de las formas anteriormente mencionadas.

Este informe, debe incluir:

Todas las posibles emergencias, consecuencias, acciones requeridas, procedimientos escritos y recursos disponibles.

Listas detalladas del personal, incluyendo números telefónicos personales, sus deberes y responsabilidades.

Mapas a gran escala del terreno.

En el caso de la información en situaciones de emergencias, la información se organiza de la siguiente manera:

| Información de la estructura de la población | Organiza la información relativa a la estructura de la comunidad proporcionada en los censos o el instituto nacional de estadística entre otros. |

| Información de los recursos disponibles y movilizados en los desastres | Organiza la información sobre los recursos y medios disponibles para la catástrofe, la información de los recursos ya movilizas. Hablamos de información en relación a centros sanitarios, número de camas en hospitales, etc. |

| Información de los daños | Trata sobre los daños producidos por la catástrofe. Hablamos de daños en viviendas, infraestructuras, medios de transporte, etc. |

| Información de salud | Organiza la información relativa a la salud de la población. Trata el número de víctimas, heridos, etc. |

Fuentes de información:

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento.

Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación.

Es importante que sepamos cuales son las fuentes de información antes y durante el desastre.

Fuentes principales de información en un desastre:

- Servicios públicos (bomberos, policía, médicos, etc.)

- Los centros especializados en recoger, agrupar y procesar información de desastres.

- Entidades que controlan los acontecimientos y riesgos que provocan la catástrofe.

- Dirección general de protección civil.

- Delegación del gobierno.

- Gabinete de información de la prensa.

- Autoridades municipales.

- Industria.

- Organizaciones internacionales sobre el control de catástrofes.

- Testigos.

Para recoger la información, se utilizan medios como cámaras desde aviones, helicópteros, observación caminando por la zona, etc.

Análisis de la información:

Una vez recibida la información, hay que analizarla de forma integral, es decir, como un conjunto.

El objetivo de este análisis no es otro que determinar las medidas más oportunas en cada momento.

El análisis se hace mediante el estudio de los siguientes aspectos:

Tipo de evento.

Lugar del suceso y accesibilidad al mismo.

Magnitud del evento.

Área de impacto y zona de actuación.

Situación social e institucional.

Medidas de actuación.

Ayuda humanitaria.

Una vez recibida la información, se realiza el análisis inmediatamente y se volverá a realizar todas las veces que se reciba una actualización de la información.

La función principal del análisis es verificar y comprobar lo valido y veraz que es la información que tienen delante. Esto se hace comparándola con otras informaciones de otras fuentes.

Todo esto se hace durante la catástrofe, pero y una vez que se ha terminado la catástrofe, ¿se sigue con el

análisis?

La respuesta es sí, después de haber superado la catástrofe es necesario analizar la puesta en práctica del

plan para detectar posibles deficiencias en la puesta en práctica.

Una vez analizada la información y seguros de lo que se dice en los informes, el siguiente paso es hacerles llegar dicha información a los diferentes grupos de intervención. Destacamos que la información para los grupos de intervención en la zona de impacto debe de ser rápida, trabajar con seguridad, debe contener datos sobre contaminantes tóxicos, etc.

Y para los grupos de asistencia sanitaria, esta información debe incluir datos como el método de descontaminación, tratamientos especiales, posibles patologías, etc.

Información a la población:

Un mensaje de alerta puede facilitar a la población información sobre riesgos inminentes que han precipitado la alerta de emergencia.

Informar a la población sobre las características del riesgo minimizará la probabilidad de que las personas malinterpreten el riesgo y tomen decisiones incorrectas respecto qué hacer, especialmente en emergencias prolongadas.

Hay que tener en cuenta que respuesta humana a las alertas por riesgos está influenciada por varios factores, por lo que hay que saber cómo realizar estas alertas para poder potenciar los factores positivos y minimizar los negativos.

Objetivos al informar de una catástrofe:

Los objetivos que se perdiguen a la hora de informar a la población acerca de una catástrofe son:

Evitar un agravamiento de la situación.

Mantener el orden.

Controlar la situación.

Evitar la histeria colectiva.

Dar pautas de comportamiento a la población.

Evitar acciones camicaces.

Etc.

En definitiva, lo que se pretende es controlar a la población para que el comportamiento de estos, sea controlable y evitar así agravar la situación.

Medios utilizados para informar:

Los medios más utilizados en la actualidad para informar de las catástrofes que suceden en las sociedades actuales son sin duda, los medios de comunicación. Estos pueden ser prensa escrita, radio, televisión o mediante la red.

Prensa escrita:

En la prensa escrita, se detalla y profundiza mucho más en el tratamiento de la información de lo que permiten los medios electrónicos. Una página de periódico bien diseñada y atractiva puede fácilmente guardarse para referencia futura, o compartirse con parientes y vecinos, mientras que mensajes similares en la radio y la televisión demandarían el uso de equipos de grabación y reproducción que pueden resultar demasiado costosos o sencillamente no estar disponibles cuando se está transmitiendo el mensaje. Los materiales impresos, por así decirlo, tienen una vida útil más larga.

Radio:

Es escuchada por millones de personas, incluso analfabetas y otros que no podrían obtener información preventiva por ningún otro conducto. Los aparatos receptores son comparativamente baratos y se encuentran en todas partes. La producción de noticias se realiza a bajo costo, lo que facilita la información.

Televisión:

Tiene costos de producción más elevados, combina sonidos, imágenes y movimiento para crear experiencias audiovisuales cautivantes que de alguna forma se perciben como más “reales”, más inmediatas, que las de ningún otro medio.

Internet:

Es otro de los medios más utilizados, especialmente en este siglo. Sus ventajas incluyen la capacidad de ofrecer a los usuarios exactamente la información que necesitan, e incluso organizada de acuerdo con sus

requerimientos. Sin duda este medio posee múltiples ventajas, que no es necesario mencionar en este momento, pero también posee una desventaja que en una situación de emergencia puede agravar la situación y es que cualquiera puede subir una información a la red sin contrastarla.

Contenido de la información:

Los mensajes que se transmitirán a la población deben ser simples, breves y deben transmitir seguridad, de manera objetiva y desdramatizante, indicando lo que puede y no puede hacerse, evitando contradicciones, con credibilidad, claridad, continuidad, coherencia, adecuación, viabilidad, accesibilidad, comprensividad, coordinación y familiaridad.

A medida que avanza la emergencia hay que seguir las siguientes pautas:

- Realizar los cambios en los mensajes periódicos que se da a la población.

- Informar con la mayor antelación posible a los intervinientes y a la población general.

- Favorecer el acceso a los cambios y actualizaciones en la información.

En resumen, lo que hay que tener claro es que en la mayoría de las situaciones, una buena información tiene consecuencias positivas en los comportamientos colectivos de la población.

Niveles de activación en un plan de emergencias:

En un plan de emergencias es muy importante saber cuándo hay que activarlo y en qué nivel debe de hacerse.

Es por ello que a continuación, vamos a exponer cada uno de los niveles que existen en un plan de emergencia y cuando una situación se corresponde a uno u a otro nivel.

En cuanto a las situaciones, tenemos las siguientes:

Situación 0: Son emergencias menores y pueden ser controladas mediante recursos y medios disponibles

en la zona. Se consideran situaciones de preemergencia.

Situación 1: Son emergencias localizadas y controladas con medios y recursos del área afectada. En este

caso el plan ya ha sido activado.

Situación 2: Son emergencias que por su nivel de gravedad, necesitan de medios y recursos públicos y privados.

Situación 3: Son emergencias que suscitan el interés nacional.

A la situación 0, le corresponde el nivel 1 de emergencia y a la situación 1, 2 y 3, les corresponde el nivel 2 y 3 de emergencias.

Nivel 1:

Este nivel corresponde a la fase de prealerta o a la situación de preemergencia. Lo que se realiza en este nivel es el seguimiento del fenómeno por parte de los órganos gestores del desastre.

Es la situación en la que el riesgo o accidente que la provoca, puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y recursos disponibles presentes en el momento y lugar del incidente.

Nivel 2:

Es la situación en la que el riesgo o accidente requiere para ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos expresamente para ello; afecta a una zona del edificio y puede ser necesaria la “evacuación horizontal” o desalojo de la zona afectada.

Nivel 3:

Es la situación en la que el riesgo o accidente pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es necesario proceder al desalojo o evacuación, abandonando el recinto. Requiere la intervención de equipos de alarma y evacuación y ayuda externa.

Fases de activación de un plan de emergencias:

Activación es el conjunto de tácticas y estrategias que se ponen en práctica y que permiten la puesta en marcha del plan de emergencias en los distintos niveles.

En el siguiente cuadro, podemos observar las fases que se llevan a cabo en la activación del plan de emergencias.

Fases del proceso de activación de un plan de emergencias:

- Identificar la situación.

- Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones.

- Determinar el nivel de activación.

- Establecer los procedimientos de gestión de la emergencia.

- Determinar las medidas de actuación que se adoptaran.

La activación es un proceso continuo y cíclico que ayuda a interceptar los cambios favorables y los desfavorables de la situación.

También es conveniente destacar que el plan se puede activar de forma brusca o por el contrario de forma progresiva. Todo esto dependerá, de cómo aparezca la emergencia.

La activación del plan la realiza el director del plan de emergencias con la colaboración de los distintos órganos asesores.

Cuando ya hemos detectado la emergencia, el siguiente paso es asignarle un nivel (1,2, 3).

Preemergencia / Prealerta / Fase verde:

La activación de este nivel, requiere la puesta en conocimiento de la Dirección General de Protección Ciudadana de la CAM, estableciendo alerta, ante posible solicitud de apoyo.

A esta fase se le asigna el color verde.

Las actividades de esta fase son:

Proposición de medidas de prevención.

Seguimiento del fenómeno.

Estudio de su posibilidad de ocurrencia.

Estamos hablando de preemergencia cuando estamos ante una situación en la que es probable la aplicación del plan de emergencias, pero que no es necesario su ejecución.

En esta etapa se recibe la información y se establece la gravedad según las fuentes de información.

Si esta etapa se complica, entonces entramos en la siguiente fase de alerta.

Emergencia / Alerta / Fase Azul:

Identificada con el color azul, esta fase es un estado de vigilancia y atención a los sistemas y componentes de la comunidad y de las amenazas.

La fase de emergencia, es el periodo anterior a la ocurrencia del desastre y posterior a la fase de prealerta. En esta fase se toman medidas específicas.

La vigilancia la llevan a cabo todos los órganos ejecutores y gestores del desastre. El director es el encargado de comunicar la situación.

Debemos diferenciar que cuando el desastre es de gestación lenta, se puede establecer un nivel de estado de alerta para grupos de intervención empiecen a prepararse para una posible intervención.

Estos grupos de intervención, se acercan al lugar de los hechos pero no para intervenir, sino para asegurar la protección y seguridad de los grupos ejecutivos.

En esta fase tenemos activados los grupos ejecutivos y además, también los de apoyo.

Es importante destacar el aviso a la población, para pasar a su protección y estar pendiente de los avisos de alerta, además de conocer las medidas de actuación y protección del plan de emergencias.

Emergencia / Alarma / Fase Roja:

La fase de emergencia, de alarma o roja es la fase posterior al estado de alerta. Estamos hablando de una fase en la que es inminente que ocurra el desastre o ya ha ocurrido y ha tenido las correspondientes consecuencias.

Una vez se dé la señal de alarma, la población debe seguir las instrucciones establecidas en el plan de emergencias anteriormente planificado.

Si se trata de un desastre de gestación lenta, esta señal de alarma debe de darse antes del suceso pero sí en cambio, el desastre ocurre de forma brusca o inesperada, entonces esta señal se dará inmediatamente después de su sucesión.

Efectividad de una señal de alarma:

Características:

- Proporcionar información clara de la situación.

- Establecer de forma concreta las medidas a adoptar.

- Indicar inmediatez.

- Llevar implícitas las consecuencias del no cumplimiento del aviso.

Al igual que en las fases anteriores, el director es el encargado de determinar la entrada en la fase roja. Los equipos de intervención comienzan a realizar sus funciones y actividades y los órganos ejecutivos, controlan la evolución del desastre.

Una vez que se han llevado a cabo todas las tareas y funciones, se vuelve a la normalidad retirando los recursos y disminuyendo progresivamente las fases de alerta.

Fase de ejecución de un plan de emergencias:

La fase de ejecución es la fase en la que se ponen en marcha todas las actividades y medidas planificadas debido al acontecimiento de un desastre real o potencial.

Como venimos afirmando a lo largo de esta unidad formativa, el plan de emergencias es un proceso continuo, por lo que las fases deben de ser interdependientes unas de otras. Es por ello que para poder realizar correctamente esta fase de ejecución, es necesario haber realizado de forma correcta las anteriores a la misma. Especialmente aquellas fases de recogida de información y análisis de las consecuencias.

Al igual que en las anteriores, esta fase:

- Debe de seguir las pautas establecidas en los planes de emergencias.

- Debe activarla el director del plan.

- Debe declararse formalmente.

- Debe adaptarse a la situación de emergencia que corresponda.

- Etc.

Esta es la última fase de un plan de emergencia estrictamente dicho. Es por ello que es en la que se deben evitar realizar errores puesto que estos errores suponen consecuencias de gravedad, entre ellos, vidas humanas.

Es un requisito indispensable que los miembros de los distintos órganos, estén preparados psicológica y formativamente para desarrollar las tareas que se eles asignara en esta fase.

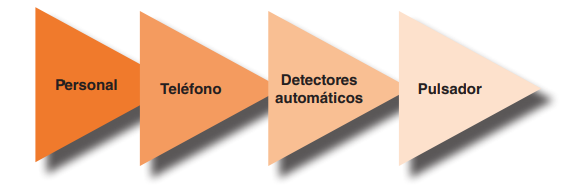

De modo que el aviso de la alerta se puede hacer de forma:

De forma personal: Se realiza mediante el aviso de cualquier empleado de hospital o cualquier ciudadano llamando a la central telefónica.

Pulsadores de alarma: Se activa por cualquier persona que descubra una emergencia.

Detectores automáticos: Avisan de forma automática del riesgo detectado.

Teléfono: Se dispone de un teléfono exclusivo para la comunicación de emergencias a la central telefónica.

Mecanismos de puesta en alerta:

Se llama alerta al período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar precauciones generales, para evitar la existencia de posibles desgracias.

Entendemos por mecanismo de puesta en alerta a aquellos dispositivos que se activan tras la ocurrencia o posible ocurrencia de un suceso catastrófico que pone en alarma a la población afectada por dicho suceso.

En la definición de mecanismos de alerta, hemos hablado de materiales o recursos materiales pero estos mecanismos de alerta también pueden estar formados por grupos de profesionales específicamente cualificados para la detección de las alertas o por el contrario, cualquier persona que haya estado involucrada en una situación de emergencias.

Los mensajes de alerta, pueden ser transmitidos mediante documentos escritos, mediante la voz o por medios electrónicos.

A continuación vamos a describir los mecanismos más utilizados para la puesta en alerta.

Sistema de aviso personal:

Este sistema funciona, informando a cada miembro de la población de forma personal o mediante grupos, de forma verbal o por escrito de la alerta. Este sistema es el más lento de todos y necesita mucho personal y medios de transporte.

Es útil para aquellas poblaciones pequeñas y normalmente se utiliza para aquellas poblaciones que no poseen un sistema de comunicación de alerta electrónica.

Las ventajas del sistema de aviso personal son:

Mayor credibilidad.

Respuesta más rápida.

Megafonía:

Se transmite la información a través de altavoces en aquellas áreas cubiertas por los sistemas. Es útil en aquellos casos en los que la población se concentra en lugares determinados (hospitales, campos de juegos, centros comerciales, residencias, teatros, colegios, etc.).

Este sistema se acopla a los vehículos para poder transmitir a más poblaciones que se encuentran aisladas.

Radio:

Este es el sistema más utilizado para difundir una alarma o comunicación en situaciones de emergencia. Tiene un gran alcance y en los países desarrollados, este sistema funciona incluso desde el centro de la emergencia exceptuando los casos en los que la centra este dañada.

Se ha de tener en cuenta el lenguaje utilizado dependiendo de si se quiere llegar a la población afectada o a mas población.

Sirena y sistemas de alarma:

Estos mecanismos, emiten sonidos específicos transmitiendo a la población el mensaje de peligro y a los grupos de intervención en desastres de forma rápida.

Televisión:

Es un sistema similar al de la radio, al igual que el anterior, tiene unas características similares. Aunque su gran ventaja, sin duda, es que pueda transmitir imágenes del impacto del acontecimiento a través de las cámara de televisión.

A continuación presentamos un ejemplo de una imagen de televisión de un atentado terrorista suicida.

Telefonía móvil, fija y radiofrecuencia:

Transmiten alarma entre el personal responsable de actuar ante la emergencia. Su principal desventaja es que sin la cobertura, no se puede comunicar y por norma general al ocurrir un desastre, las líneas se suelen cortar, dañando así, las redes de telecomunicaciones.

Además, en estas situaciones las líneas se colapsan debido a que la población comienza a comunicarse de forma masiva.

Hay una alternativa al teléfono que son el internet y el correo electrónico pero por desgracia, es poco utilizado en esos casos.

Resumiendo, la telefonía es el método que puede alcanzar mayor población e menor tiempo, después de este, le siguen los medios de comunicación y las sirenas.

Aspectos a tener en cuenta por los sistemas de alerta:

Tiempo de antelación del mensaje de alerta.

Como transmitir el mensaje de alerta.

Cuál debe ser el contenido del mensaje de alerta.

A quien va dirigido el mensaje de alerta.

El mensaje de alerta debe contener la fuente, amenaza, localización, acciones a realizar, etc.

Proceso de decisión de activación del plan:

La decisión de activación del plan de emergencias es un proceso de naturaleza compleja que precisa de la coordinación de los miembros de gestión de la emergencia y de los grupos de intervención. La decisión final acerca de la activación la tienen el máximo responsable del plan, es decir, el director del plan de emergencia.

A activación dependerá de la fase en la que nos encontremos y también habrá que tener en cuenta, si se activa el plan de forma parcial o de forma total.

Actividades para la activación total del plan de emergencias:

Se recibe la información y se avisa al director del plan.

El directo analiza la información y localiza a los miembros del centro de coordinación operativa.

El personal del centro de coordinación recomienda al director solicitar la formación y presencia del grupo asesor.

El comité asesor estudia la situación y propone medidas de actuación al centro de coordinación operativa y al director.

El director en conjunto con el centro de coordinación operativa activa la fase de alerta.

En la fase de alerta, todos los órganos, se mantienen a la espera de decisiones del director.

El director, el centro de coordinación operativa y el comité asesor, estudian y analizan las informaciones actualizadas.

El director decide activar la alarma si se produce un empeoramiento de la situación.

Evaluación, revisión y actualización del plan de emergencias:

Antes de comenzar a desarrollar el contenido de este punto, encontramos necesario aclara los tres conceptos de las tres acciones presentes en el título. Estamos hablando de evaluación, revisión y actualización.

1. Evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés “évaluer” y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto.

2. Revisión, del latín “revisio”, es la acción de revisar. Por lo que estamos hablando de la acción de someter algo a examen o a ver con atención y cuidado.

3. Actualización es el proceso y el resultado de actualizar. Este verbo alude a la acción de lograr que algo se vuelva actual o de llevar a cabo tareas para que algo este siempre al día.

Los planes de emergencia son sistemas flexibles y movibles que pueden sufrir modificaciones, mejoras o perfeccionamiento para que estén siempre actualizados y no queden obsoletos. De este modo, lo que se consigue es que sean más eficaces y efectivos a la hora de la emergencia.

Las acciones de mejora de los planes de emergencia son los tres conceptos anteriores.

A) La evaluación y la revisión

Comprueban que el programa este adaptado, minimizando los errores.

Estos son dos procesos que son necesario para poder ejecutar uy evitar los problemas a la hora de la ejecución del plan.

Las revisiones pueden ser de dos tipos:

Revisiones extraordinarias: Este tipo de revisión se realiza después de la ocurrencia de una situación de

emergencia.

Revisiones periódicas: Este tipo de revisión se realiza cuando vence un período establecido por el

propio plan de emergencia.

Como en todo, es necesario que exista un grupo de expertos específicamente cualificados para realizar ambos procesos del plan de emergencia.

Lo que se evaluará será:

Los participantes en la emergencia.

Las actividades planificadas.

Los métodos de actuación.

Los recursos disponibles para la emergencia.

Al igual que en el caso de la revisión, en el de la evaluación, existen dos tipos:

Evaluación sistemática: Su objetivo es comprobar la existencia de planes de emergencia, su utilización y actualización, los medios, recursos, personal, etc.

Evaluación eficaz: Su objetivo es modificar aquellos fallos que se han encontrado.

B) La actualización

Pretende incluir mejorar en el plan para que la evaluación y revisión no detecte fallos.

Al igual que en los dos casos anteriores, la actualización también tiene dos formas de realizarse, es decir, existen dos tipos de actualización.

Actualización cuantitativa: Son aquella actualización que se llevan a cabo para introducir mejoras en cuanto a la cantidad.

Actualización cualitativa: Son aquella actualización que se llevan a cabo para introducir mejoras en cuanto a la calidad de las acciones.

Es recomendable que la actualización se realice por lo menos una vez al año.

Muchos se preguntan acerca de la necesidad de actualizar un plan de emergencias y los expertos, consideran que en la sociedad actual, existen dos grandes motivos por los que actualizar un plan de emergencias. El primero, es la necesidad de destruir todos los fallos que presente dicho plan y la segunda, es la incipiente introducción de la tecnología en todos los ámbitos de la vida del hombre.

Algunas de las actualizaciones del plan de emergencias son las que se describen a continuación:

- Mejora en las medidas adoptada ante la emergencia.

- Aumentar el número de personal que interviene.

- Introducción de nuevas tecnologías.

- Renovación de materiales.

- Actualización de la formación del personal.

- Redefinir el objeto y alcance del plan.

- Actualización de los recursos.

- Incorporación de nuevos profesionales al plan.

- Etc.

Mecanismos de revisión del plan:

Los métodos más conocidos para revisar un plan de emergencias, son las evaluaciones post-catástrofes, las simulaciones y los simulacros.

Las evaluaciones post-catástrofes:

Evaluaciones postcatástrofes: Son evaluaciones que se realizan después de una catástrofe. Estas evaluaciones son más eficaces.

Las características de este sistema son las siguientes:

Se trata de una situación real.

Se observan aspectos que no constaban en el plan de emergencia.

Los participantes son reales.

La evaluación la realizan los implicados.

No hay observadores externos que visualicen los fallos.

Las mejoras, las proponen los intervinientes basándose en la experiencia.

La simulación:

Las simulaciones: Son aquellos actos que se basan en la simulación de una situación real ya sea para recrearla y ver lo sucedido o ya sea para prevenirlas y saber cómo actuar ante ellas.

Esta simulación, será llevada a cabo por los grupos de gestión e intervención del plan de emergencia.

Las características de la simulación, son las siguientes:

Favorece el aprendizaje en la toma de decisiones.

Identifica medios y recursos necesarios.

Identifica y especifica la coordinación y relaciones necesarias para el buen funcionamiento del plan.

Favorece la tensión y el estrés en la toma de decisiones, minimizándolos.

Modifica los tiempos y acelera el desarrollo de las situaciones.

El personal que observa y organiza, distribuye los papeles entre los participantes del simulacro.

Los simulacros:

Los simulacros son unos ejercicios ficticios en los que los grupos de intervención y de gestión del plan de emergencias participan en una emergencia ficticia.

No vamos a desarrollar más en este sub-punto, puesto que más adelante ahondaremos más en los simulacros.

Indicadores y puntos críticos del plan:

Los métodos mencionados actualmente se llevan a cabo para obtener ciertos resultados. Una vez que obtenemos estos resultados, lo que se procede a realizar son análisis y estudios de los mismos para encontrar el origen de los errores y proceder a subsanarlos.

Un indicador es un elemento que se utiliza para indicar o señalar algo. Un indicador puede ser tanto concreto como abstracto, una señal, un presentimiento, una sensación o un objeto u elemento de la vida real.

En el caso de un plan de emergencias, al hablar de indicador, estamos refiriéndonos a aquellos puntos que marcan como debe ser las acciones o medidas del plan de emergencia. Una vez definidos, se compararán con los resultados obtenidos y se obtendrá una lista de errores y deficiencias que hará que se eliminen, añadan o potencien uno u otros indicadores.

Estos errores que se han detectado en dicho análisis, se les denomina puntos críticos de un plan de emergencia. Estos puntos, los podemos encontrar en cualquier punto del plan puesto que los indicadores se pueden aplicar en cualquier parte del mismo.

A continuación proponemos en el siguiente cuadro, unos indicadores para averiguar punto críticos de un plan de emergencia.

Indicadores de puntos críticos de un plan de emergencia:

Riesgos identificados.

Cantidad y disponibilidad de recursos.

Personal necesario.

Sistemas de comunicación.

Tiempo de respuesta estipulado.

Medidas planificadas.

Relaciones entre los participantes.

Localización y composición del centro coordinador de emergencias.

Localización y composición del comité asesor.

Localización del director del plan.

Simulacros:

Los simulacros son ejercicios ficticios en los que los grupos de intervención y de gestión del plan de emergencias participan en una emergencia ficticia.

La diferencia entre simulacro y simulación, es que en el primero, no se les asigna un papel a los actores. Se deja que sean ellos mismo los que decidan que deben hacer y qué no.

Los objetivos de los simulacros son los que se describen a continuación:

- Favorecen la toma de contacto y la coordinación de los participantes.

- Se desarrolla la experiencia en casos de emergencia.

- Se identifican y evalúan fallos y deficiencias.

- Se difunden conocimientos referentes a los planes.

- Habitúan a la población a situaciones de emergencia.

- Forman al personal participante.

- Comprobación de los medios y recursos.

- Comprueban la cualificación del personal.

- Identifican las dificultades con personal voluntario.

- Mejora de los tiempos de intervención.

- Deja claro el nivel de compromiso de las autoridades en estas situaciones.

Por otro lado, los tipos de simulacros, son los que se muestran en el siguiente cuadro.

TIPOS DE SIMULACROS:

Simulacros programados: Este tipo de simulacro son en los se conocen datos de la fecha en la que se

realizaran, lo que se evaluara, el tipo de situación, etc.

Simulacros sorpresa: Este tipo de simulacro se realiza sin aviso previo y no se da ninguna información del mismo.

Simulacros globales: En este tipo de simulacros, participan todas aquellas personas que participan en el plan en una emergencia real.

Simulacro específico: En este tipo de simulacros, se ponen en práctica actividades de grupos en concreto.

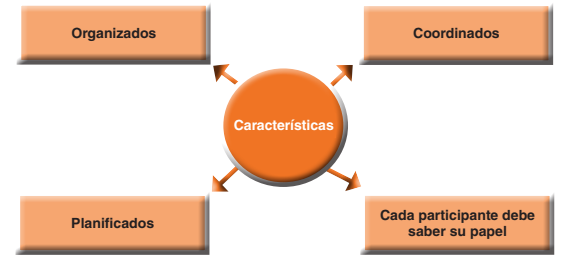

Las características que deben de tener los simulacros, entre otros, son los que se muestran en la siguiente figura:

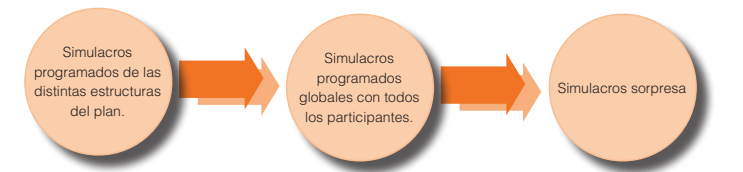

Es necesario que para que se pueda realizar un simulacro por sorpresa, se hayan realizado anteriormente simulacros programados. Es decir, que se tenga una base en simulacros. También hay que tener en cuenta que conforme se vaya avanzando en los simulacros la calidad de los mismos, aumentara, al igual que su perfeccionamiento.

En los primeros simulacros, se dará todo tipo de información (lugar, tipo de desastre, posibles víctimas, objetivo, etc.), y posteriormente conforme se vaya avanzando, se ira retirando de forma progresiva la información, hasta llegar a un punto en el que lleguemos a lo que denominamos simulacro sorpresa.

El método más conocido y practicado para desarrollar los simulacros, es el que se muestra en la siguiente figura:

Para que el simulacro se pueda denominar de éxito, se debe de tener una buena planificación y organización. Pero además de estas dos, también es importante destacar que los participantes deben se poseer cualidades como la seriedad, disciplina, responsabilidad y conocimientos mínimos del plan de emergencia.

A continuación podemos observar en el siguiente cuadro los aspectos a tener en cuenta en la organización y planificación de un simulacro:

Aspectos de un simulacro en la organización y planificación.

- Conocer los desastres que amenazan la comunidad.

- Plantear situaciones ficticias.

- Conseguir participantes para el simulacro.

- Solicitar permisos oportunos para realizar el simulacro.

- Garantizar la asistencia del personal de intervención.

- Calcular el tiempo y cronometrarlo.

- Considerar la posibilidad de que ocurra accidentes reales.

- Proporcionar información a víctimas y participantes.

- Evaluar el simulacro.

Una vez que se ha terminado el simulacro, incluido la evaluación del mismo, se procede a realizar los informes que serán analizados en búsqueda de fallos o deficiencias que sustentarán las mejoras para futuras revisiones y actualizaciones.

En este análisis del simulacro, ¿cómo sabemos que se ha realizado un simulacro correcto?

La respuesta es sencilla, y es que para que un simulacro sea efectivo, ha de responder a los siguientes indicadores:

- ¿La atención en el área de socorro fue la adecuada?

- ¿La comunicación fue eficaz y fluida?

- ¿Se cumplieron los tiempos establecidos en el plan?

- ¿Las medidas fueron las correctas?

- ¿Se cumplieron las expectativas de la organización?

Si las respuestas a estos indicadores son positivas, estaremos ante un simulacro hecho de forma correcta, por lo que el plan de emergencia está perfectamente planificado y desarrollado. Si por el contrario, esta respuesta es negativa, habría que ponerse a detectar los fallos y las deficiencias y actualizarlos.

Enlaces de interés:

¡Prepárate para actuar en situaciones críticas! Descubre todo lo que necesitas saber en el manual MF0362 Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible.

Si te interesa, puedes matricularte en nuestro Pack de Certificados de Profesionalidad: SANT0108 – Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes, una formación integral diseñada para capacitarte en la atención de emergencias con numerosos afectados.

También puedes optar por nuestro curso de Atención Sanitaria en Catástrofes, disponible en formato presencial y online. Este curso forma parte del certificado de profesionalidad y te proporciona las habilidades necesarias para intervenir eficazmente en situaciones de catástrofes y emergencias.

También te podría interesar: